生垣を美しく保つには定期的な刈り込みが欠かせません。

業者に依頼してもよいのですが自分でできたら費用の節約になりますね。

針葉樹の生垣の刈り込みについて調べたことと実際に自分でおこなった記録をまとめました。

生垣(針葉樹)の刈り込み時期と方法

【生垣に利用される主な針葉樹】

コノテガシワ・サワラ・スギ・カイズカイブキ・マツ・ヒノキなど。

適期は5~6月といわれています。

落葉樹や花が咲く樹木とは適期が違うので注意しましょう。

刈り込みと剪定の違いは以下のとおり。

高さや幅など外形を整えることが目的。

外側の伸びた枝や葉をバッサリと切っていく作業。

【剪定】

日当たりや風通しを良くして成長を促したり病害虫を予防することが目的。

枯れ枝や混み合った枝を切る作業。木の内側の枝も整理する。

刈り込みと剪定を同時におこなう場合もあります。

【手順】

まず、側面の下から上へと刈り込んでいきます。

一般に、樹木は下枝の方が上枝よりも芽を出す力が弱いという特性があるそうです。

うっかり下を刈り込み過ぎてしまうと下枝が枯れてしまう危険性があるので注意しましょう。

生垣の下は太くし上に行くほど徐々に細くなるようにします。

刈り込みバサミを持った両手を動かすと刃先がブレてしまいます。

右手だけを動かすようにするときれいに刈り込むことができるようです。

側面が終わったら上面を水平に刈ります。

生垣の両端に竹ざおなどを立てて刈り込む高さに糸を水平に張り、糸にあわせると刈り込みやすいです。

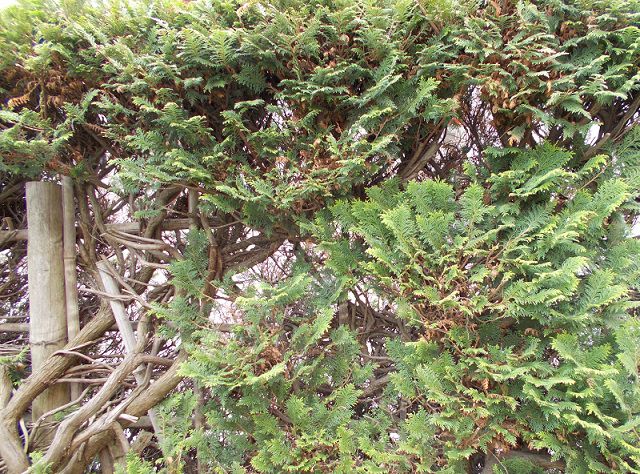

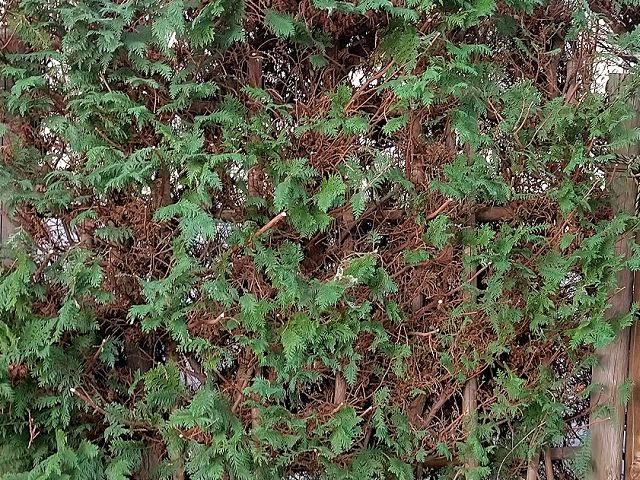

サワラ生垣の刈り込み記録

【サワラの特徴】

・日本原産、ヒノキ科の高木

・常緑針葉樹

・ヒノキに似ている

青森県でサワラの生垣といえば

・平川市尾上

・弘前仲町(亀甲町、若党町、馬喰町、小人町)

が有名です。

参考サイト

弘前市仲町伝統的建造物群保存地区

平川市の尾上地域

【初めての刈り込み/2008年】

生垣の高さ:約150cm。長さ:約2m

7月18日、梅雨は明けませんが暑い日が続いています。

庭仕事をサボっていたら生垣が伸びすぎてボウボウになってしまいました。

このままにしておくのはちょっと暑苦しい。

植木屋さんに頼んだこともありますが、料金が思ったより高かったです。

費用削減のため、自分で刈り込みをやってみることにしました。

家にある刈り込みバサミを使ってみましたが刃の部分がゆがんで上手く切れません。

剪定バサミで地道にチョキチョキと切るという無謀なやり方となりました。

日曜日に思いつきで始めたので側面を終えたところで予定時間を過ぎてしまいました。

上の方は来週やることに。

手が届かないので踏み台になるものが必要です。

事前に剪定方法や道具を確認して準備しておくべきでした。

切った枝葉を片付ける時間も必要です。

はじめての作業は段取りが悪くて仕上がりも散々。

【業者に依頼/2015年】

初めて刈り込みをして以来、1年に1回は行うようにしていました。

ただ、忙しくて時間が取れない、暑くて熱中症になりそうなどと自分に言い訳して1年おきになることも。

9月上旬に植木屋さんにお願いしました。

【2016年】

作業日:10月2日 午前8時30分~

作業時間(あとかたづけを含む):2時間30分

意外と時間がかかるのが、刈り取った後の葉や枝の後始末。

ホウキでかき集めてゴミ袋に入れるのに1時間はかかっています。

来年は2時間の予定時間内に終わらせることができるよう頑張りたいもの。

仕上がりがデコボコになってしまうのですが、伸び放題になってしまうよりはマシ。

気温は22度。天気は晴れ時々曇り。

暑からず寒からず、屋外で作業するのにピッタリの天気でした。

9月中に行いたかったのですが。

作業できそうな日に限って25度を超える夏日になったり雨が降ったり雑用が入ったり…。

10月に入ってからの作業となりました。

それにしても、今年は取り掛かるのがおっくうで仕方がありませんでした。

作業するには体力も気合も必要。

50代後半になって体力が衰えてきたのかもしれません。

【補修/2022年】

ここ数年、気になっているのが生垣が傾いてきたこと。

2022年春、業者さんに依頼して修復工事をしてもらいました。

新しい支柱を立て、刈り込みと剪定もしたのでスッキリ。

今後の手入れについてきいてみたところ、

・1年に2回、刈り込むのが理想

・1年に1回なら7月か8月が適期

・遅くなると新芽が出ず枯れ込むこともある

という話でした。

一番、暑い時期になる7~8月に刈り込みできるか、やや不安。

さいごに

生垣の刈り込み時期と方法、自宅の生垣を刈り込み記録を書きました。

昔は、近所の生垣を業者さんが手入れをしている時期に合わせて切っていました。

自己流、試行錯誤の連続です。

春にできなかったら秋。

秋にできなかったら1年おきでもいいかな。

そんな具合ですね。

適期については考えたこともありませんでした。

老年期に突入したので、まもなく、刈り込みを重労働と感じて維持がむずかしくなる時がやってきます。

そうなったら生垣を撤去してブロック塀やフェンスに変えることになるかもしれません。

「垣根」と「生け垣」、「塀」と「垣根」について

ネットで検索しているうちに意味や違いが分からなくなってしまいました。

サイトによって混同して使われていることもあるようです。

とりあえず、調べたことを以下に追記します。

「生け垣」は「生きた垣根」の意味。生きている木を植えて作られる。

・隣の家との間に境界線として

・道路沿いに敷地の境界線として

・道路から家の中が見えないように目隠しとして

・庭の中の仕切り、区切り、縁取りとして

使われる木の種類は様々。竹を使った垣根は「竹垣」と呼ばれる。

目的によって適した高さがある。

「低垣」は、仕切り

「中垣」は、目隠し

「高垣」は、日よけ・目隠し・防風・防火など

塀・垣類を構造によって分けると、

垣は生け垣など外部の見通しが可能なものをいい、

塀は見通しが利かない連続性のある壁を指す。塀・垣類を材料・工法によって分けると、

1.土塀、2.石塀、3.板塀・竹垣・生垣・屋敷林、4.れんが塀に分類される。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』