カルミアは金平糖のようなツボミとパラソルのような形の花が可愛らしい樹木です。

ユニークな花姿はもちろん、花びらの内側とツボミの色の対比も魅力的。

特徴と花後の手入れなど育て方について調べたことをまとめました。

カルミアの特徴

カルミアは、北アメリカ・キューバ原産、ツツジ科の常緑低木です。

別名、アメリカシャクナゲ(アメリカ石楠花)とも呼ばれます。

アメリカから渡来したこと、葉がシャクナゲに似ていることから名付けられました。

花の形が花笠のように見えることから「ハナガサシャクナゲ(花笠石南花)」という別名もあります。

樹高:1~3m

開花期:5月上旬~6月中旬

花色:赤、ピンク、白、茶

花の大きさは2cm程度で房状にびっしりと花を咲かせます。

寒さには強いですが、暑さと乾燥は苦手なので夏場の管理には注意が必要です。

ツボミが金平糖のような形をしているのは受粉システムと関係があります。

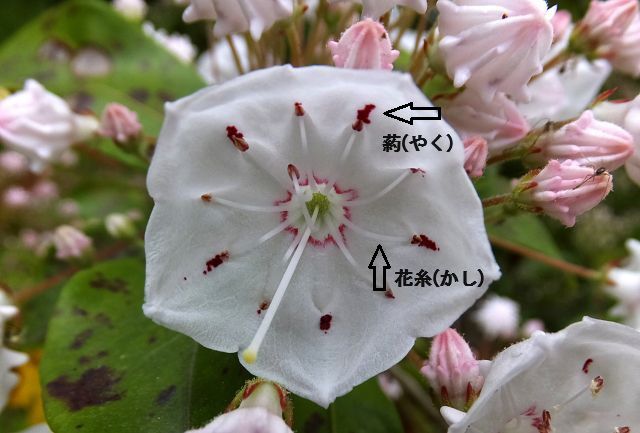

開花した花の内側をみると中央に「めしべ」があり、その周りに放射状に「おしべ」が広がっているのが分かります。

・おしべの先端には葯(やく)とよばれる花粉が入っている部分がある

・葯(やく)の下の細長い部分は花糸(かし)という

・葯(やく)が収まっているのは花の内側の「くぼみ」、外側から見れば金平糖の突起部分

・蜜を吸いにやってきた虫が花糸(かし)に触ると葯(やく)が飛び出す

・花粉が散って虫の体にくっつく

出典:みんなの趣味の園芸

カルミアの育て方

日当たりと水はけの良い場所が適しています。

ある程度の日陰には耐えますが日当たりが良いほうが花つきがよくなります。

ただし、真夏に直射日光が当たったり、西日が直接当たる場所は避けてください。

カルミアはツツジ科の植物なので、やや酸性の土を好みます。

地植えの場合は植えつける場所にピートモスや鹿沼土などを混ぜ込んでおくとよいでしょう。

鉢植えの場合は、市販のツツジ・サツキ用の培養土を使うと簡単です。

水やり

地植えの場合は、特に必要ありません。

鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。

肥料

適期は、花後の5月下旬から6月下旬(お礼肥え)と2月頃(寒肥え)。

固形の油かすや緩効性化成肥料を与えます。

摘蕾(てきらい)

摘蕾とはツボミ(花芽)を摘むことです。

花をたくさん咲かせるとエネルギーを使い果たして木が疲れ、翌年、咲かないことがあります。

ツボミが多すぎるときは秋に全体の半分程度を摘み取ってしまいましょう。

※毎年咲くはずのものが1年おきにしか咲かないことを「隔年開花(かくねんかいか)」といいます。

隔年開花についてはこちらの記事でも書きました。ハナミズキも同じ性質があるそうです。

↓ ↓ ↓

ハナミズキの花が咲かない!原因と対策は?

ちなみに、カルミアが日本へ入って来たのは大正時代。

アメリカにサクラを寄贈したお礼としてハナミズキとともに贈られてきたといわれています。

病害虫

害虫は、カイガラムシ、ハマキムシなどが発生することがあります。

病気は、褐班病などが発生することがあります。

カルミアの花後の手入れ/花がら摘みと剪定

花が咲き終わったら花がら摘みと剪定を行います。

咲き終わった花がらは花茎の基部から摘み取りましょう。

花がらをそのままにしておくとタネを作ろうとして養分が取られてしまいます。

新しい枝が伸び始めるのが遅くなり夏までに枝が充実しません。

ツボミを作ることができず翌年花が咲かなくなってしまいます。

翌年に開花するツボミは、花後に伸びた新しい枝の先に夏頃に作られます。

剪定時期が遅くなるとツボミがついた枝を切り落とす可能性が高くなるので注意しましょう。

自然に育てていても樹型が整います。強い剪定をする必要はありません。

・枯れた枝

・込み合った枝

・木の内側に向かって伸びる枝

・樹形を乱す飛び出た枝

このような不要な枝を切り落とす程度で十分です。

枝分かれしている付け根の部分から切り落としましょう。

剪定することで風通しや日当たりが良くなり病気や害虫の予防にもなります。

また、古い枝は芽吹く力が衰えます。切り落として若い枝を伸ばすようにするとよいでしょう。

ある程度、年数が経って花つきが悪くなった場合は、思い切って全ての枝をバッサリと短く切ります(強い剪定)。

ただし、強い剪定をした翌年は花が咲きません。

さいごに

カルミアの特徴と育て方について書きました。

実家では、夏場には西日が思いっきり当たる場所に植えられています。

それなのに元気に育っているのは寒冷地だからでしょうか?

病害虫の被害にあったという話は聞いたことがないので育てやすい庭木といえそうです。

花が咲いた枝を切り取って飾ることもありますが、わりと長持ちしてくれるのも嬉しいですね。